“我被我的父亲和哥哥强奸了——一个被遗忘的证据给我带来了正义。”

我突然从床上坐起来,汗水顺着我的背流下来,我深吸了一口气。“你现在安全了,萨拉。“结束了。”我提醒自己。这只是一个闪回,一个梦。然而,它是如此的生动,如此的鲜活,以至于我整晚都无法入睡。我的腿上甚至有淤青,这是我在睡梦中试图反击和保护自己的地方。我把这个秘密藏了将近50年。有时,我觉得我永远也摆脱不了童年的痛苦。我最早的记忆是在三岁半的时候,我父亲阿瑟把我从床上抱起来,放到他的床上。我清楚地记得,一只又大又肉的手夹住我的嘴,不让我叫出声来。然后我父亲强奸了我。

在接下来的几年里,在我们位于萨默塞特郡查德的家中,我的记忆模糊不清,支离破碎。但在6点,我的噩梦又开始了。爸爸经常性虐待和强奸我,通常是在他的卧室里。

每次我妈妈不在家,他就趁机偷袭。我们家旁边的马厩里养着马,有时他会说:“过来帮我喂马,莎拉。”在马厩里,他会性侵我。

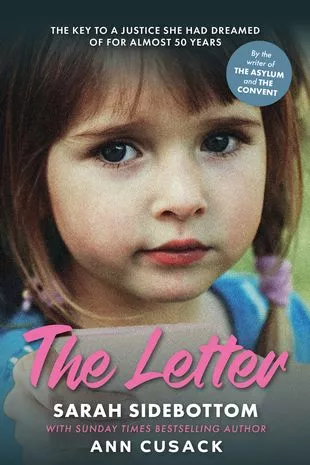

莎拉写了一本关于她令人心碎的童年的书

当虐待开始时,萨拉被描绘成一个小女孩

有时,他对我用东西,有一次是铁锹柄的一部分。我只是个小女孩,我很痛苦。我很想找个人倾诉,但在被虐待之后,爸爸总是说:“如果你告诉别人,我就开枪打死你。我还会杀了你妈妈。你明白吗?”

关起门来

我睁大眼睛,害怕地点了点头。我见过他的枪,通常放在车库里,但偶尔也会带进屋来。我相信他能做到。我们也经常搬家,所以我很难建立持久的友谊,老师和社会工作者也很难了解我。我花了一段时间和祖母住在一起——这是暂时的喘息,直到我再次被送回家。

随着年龄的增长,我不确定是否有人会相信我。在外界看来,爸爸很有魅力,性格张扬,比生活更重要,是当地有名的建筑工人。但在家里,他是个怪物,眼睛里带着黑暗、邪恶的神情。十岁那年,有一次,我正在客厅看电视,爸爸走了进来,朝门点了点头。我知道他想要什么。我吓得浑身发抖,回答说:“不,我不想。”

爸爸大步走向沙发,拽着我的马尾辫把我拉到地板上。他一路把我踢到他的卧室,大喊:“你敢对我说不!”

当他把我扔到床上时,他的手掐住了我的脖子,我感到自己窒息了。“杀了我吧,”我恳求道。

我只是想从痛苦中解脱出来。爸爸停了下来,盯着我,离开了房间。我躺在床上,抽泣着,把枕头盖在头上,试图让自己窒息。但我做不到。即使在10岁的时候,也有一丝生存的希望。我知道我永远不会放弃。

但那是我最后一次敢反抗他。从那时起,我就按他说的做了。我13岁的时候,父母分居了,我和妈妈搬走了。我以为我的噩梦终于结束了。

有其父必有其子

莎拉的哥哥亚瑟·斯蒂芬在她小时候也曾虐待过她

莎拉的父亲亚瑟·威廉因其滔天罪行被关进了监狱

我的哥哥亚瑟·斯蒂芬,大家都叫他斯蒂芬,和爸爸呆在一起。他比我大两岁,但我们从来没有真正亲近过。几年后,斯蒂芬来住了。一天,在我的卧室里,当我正在换校服时,当时17岁的斯蒂芬把我逼到角落,强奸了我。后来,我跪下来抽泣起来。我不敢相信这种事又发生了。从父亲的虐待中逃脱,然后面对这一切,感觉几乎更糟。我感觉自己又一次被摔成了碎片。“如果你告诉别人,我会说你想要。”斯蒂芬冷笑着说。

因为他比我大,而我的自尊心又很低,我以为人们会相信他而不是我。虐待的闪回是如此可怕,以至于我在期末考试前服用了过量的药物。我活了下来,但我感到很可怜。我又羞又怕,尽快离开了家。很多次,我都想分享这个可怕的秘密。但爸爸的话在我脑海里回响:“如果你告诉别人,我就开枪打死你和你妈妈。”

毕业后,我在一家工厂和酒店工作过。我很有艺术天赋,我的生活中有很多想做的事情,但创伤让我退缩了——我没有信心。

后来,我结了婚,生了两个女儿。可悲的是,我的恋情没有成功;我在亲密关系中挣扎。但我喜欢做一个母亲,所以我继续我的生活,试着把注意力集中在我的孩子身上。然而,袭击的记忆一直困扰着我。我喝得太多了,无法抹去那些影像。

2009年12月,通过共同的朋友介绍,我认识了一位新伴侣达伦·塞德伯顿,我们坠入爱河。达伦和我见过的任何男人都不一样;善解人意,善良,耐心。他是我第一个信任的人。

我向他吐露了被虐待的事,他说服我去报警。2019年,在这一切开始近50年后,我提出了投诉。

调查进展缓慢。有一次,我被告知我的文件丢失了,这给我带来了很大的压力。我有闪回和生动的噩梦。

我的德国牧羊犬凯拉帮助我度过了最黑暗的时光。有一次,她把我从自杀的企图中拉了回来,挡住了窗户,这样我就跳不出去了。在我做噩梦之后,当我觉得自己无法坚持下去的时候,她就会跳到我的床上,抱着我,直到我感觉好些为止。我很感激达伦、我的女儿和凯拉站在我这边。

至关重要的证据

作为调查的一部分,我看了一封医院的信,这封信于1973年4月25日被列入我的医疗档案。当我读到这些字时,我的血都凉了。“你的病人是在外科医生的指导下入院的,她从楼上摔了下来,被卡丁车的把手砸到了,伤到了她的会阴。”

泪水模糊了我的双眼,我继续读下去。这封信解释说,我已经做了大面积的手术来修复下面可怕的严重撕裂——这是在我三岁半被强奸之后发生的。我需要一品脱血。我吓坏了。70年代的情况不同;我知道。但我无法相信没有人质疑我父亲对我受伤的描述。医生们相信了他的谎言。我不记得手术,甚至不知道这封信的存在——直到现在。

“这对起诉至关重要,”警察告诉我。我很震惊。我感到愤怒和困惑。我想和我妈妈谈谈,让她解释一下,但警察说我不允许讨论这封信,以免影响法庭审理。

2021年,我妈妈去世了,所以我一直没有机会问她关于这封信的事。我觉得自己被骗了。我有很多问题。我必须接受,我永远得不到我想要的答案。

案子上了法庭,我患上了创伤后应激障碍和情绪不稳定型人格障碍。但它使我决心帮助别人。我现在与警方和皇家检察署一起参加论坛,就他们如何帮助受害者提供建议。

这些服务需要及时响应,受害者需要支持。无论举报多么困难,我想让其他人知道,你可以得到正义。不要害怕或羞愧。在沉默了近50年之后,我的一部分治愈就是能够发声。最后,我的负担被分担了。

一本必读的书,现在就出去

这本关于莎拉生活的书名叫《信》,现在可以在这里买到。

: